リチウムイオン電池保管の法規制とは?危険物倉庫なしでも保管できる?最新の消防法を解説

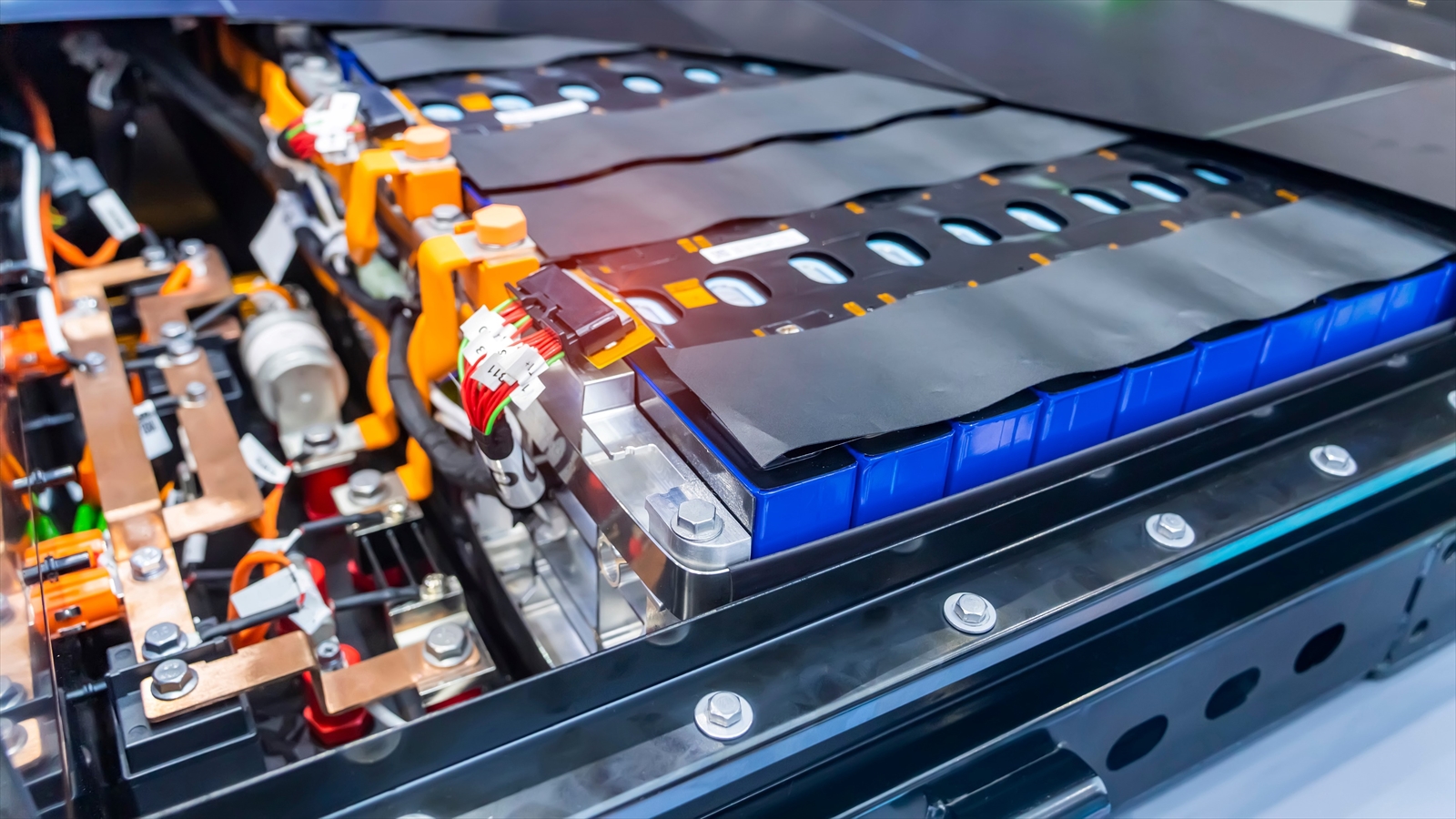

電動化の流れで急速にニーズが高まっているリチウムイオン蓄電池。一方でリチウムイオン蓄電池は火災の危険性もあり、その貯蔵や取り扱いに対しては様々な法規制が敷かれています。さらにこれらの法規制については近年規制緩和が相次いでおり、どの様に扱えばよいのかわからない、といった企業も多いのではないでしょうか。

例えば今までは危険物倉庫など、特別な対策を施した施設でないと保管ができなかった場合においても、耐火性収納箱と呼ばれる容器を用いる事で一般倉庫内での保管が可能なように変更されるなど、規制緩和の方向性が加速しています。そこで今回はリチウムイオン蓄電池を取り巻く法規制についてまとめ、さらに最新の法規制の状況についても解説します。

目次

消防法から見たリチウムイオン蓄電池

まずはリチウムイオン蓄電池の法律上の位置づけを見ていきましょう。リチウムイオン蓄電池を取り巻く法規制には様々なものがありますが、特に貯蔵や取り扱いといった観点では「消防法」が主な規制や基準の根拠になります。以降の内容では、消防法を中心に、リチウムイオン蓄電池に関わる規制や基準について解説していきます。

危険物とは?

消防法では、一般に火災の発生・拡大の危険性が大きい物質や、消火が困難な物質を「危険物」とし、その種別ごとに保管や取り扱い方法を厳密に定めています。

リチウムイオン蓄電池は内部に含まれる電解液に可燃性があるため、「第2類又は第4類」の危険物に該当するとされています。

| 類別 | 性質 |

|---|---|

| 第1類 | 酸化性固体 |

| 第2類 | 可燃性固体 |

| 第3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 |

| 第4類 | 引火性液体 |

| 第5類 | 自己反応性物質 |

| 第6類 | 酸化性液体 |

指定数量とは?

危険物に指定された物質をどの程度の量で扱うかによってもその危険度は異なります。消防法では、「指定数量」と呼ばれる考え方を導入しており、その具体的数量は「危険物についてその危険性を勘案して政令で定める」(消防法第9条の4)としています。

また、危険物の貯蔵・取扱量をその危険物の指定数量で割った倍数を「指定数量の倍数」と読んでおり、この倍数に応じてどのような規制を受けるかが変わってきます。

指定数量の倍数の算出方法

指定数量の倍数は以下の数式で計算できます。

危険物の貯蔵・取扱量(L)÷危険物の指定数量(L)=指定数量の倍数

※危険物が重量で記載されている場合は、危険物の重さ(kg)÷危険物の比重でLに変換できます。

ただし、分類の異なる危険物を同一の場所で貯蔵・取り扱う場合は、合算します。

例)危険物Aと危険物Bを同一の場所で貯蔵・取り扱う場合:

危険物Aの指定数量の倍数 + 危険物Bの指定数量の倍数

指定数量の倍数による規制の違い

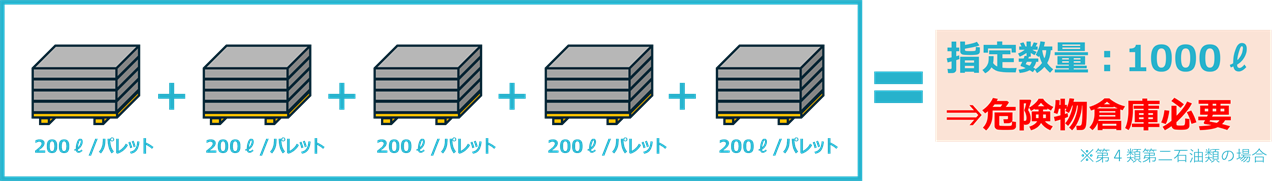

リチウムイオン蓄電池は複数の種類があり、それらに含まれる電解液の組成により指定数量が異なります。現在一般に流通しているリチウムイオン蓄電池に用いられる電解液の多くは第4類第二石油類に分類されますが、その場合、指定数量は1,000リットルと規定されています。

この場合、1,000リットル、すなわち指定数量の1倍以上の電解液を含むリチウムイオン蓄電池を同一の場所で貯蔵・取り扱う場合は、消防法の規制を受けるということになります。また、200リットル以上、1,000リットル未満、つまり指定数量の1/5倍以上、1倍未満の電解液を含むリチウムイオン蓄電池の場合は、消防法による規制は受けませんが、各市町村が定める条例の規制を受ける場合があるほか、消防署長への届け出が必要になります。

まとめ

- リチウムイオン蓄電池は第2類または第4類の危険物に該当する

- 指定数量の1倍以上の電解液を含むリチウムイオン蓄電池を同じ場所で貯蔵・取り扱う場合は、消防法の規制を受ける

- 指定数量の1/5倍以上、1倍未満の電解液を含むリチウムイオン蓄電池を同じ場所で貯蔵・取り扱う場合は、各市町村の条例による規制を受ける場合がある

リチウムイオン蓄電池が受ける法規制

リチウムイオン蓄電池の法律上の位置づけを理解したところで、代表的な法規制を見ていきましょう。なお、ここでは指定数量以上の電解液を含むリチウムイオン蓄電池を同一の場所で貯蔵・取り扱う場合についてとりあげます。指定数量以下の場合に受ける規制は各市町村によって異なりますので、所轄の消防署などに確認をしてください。

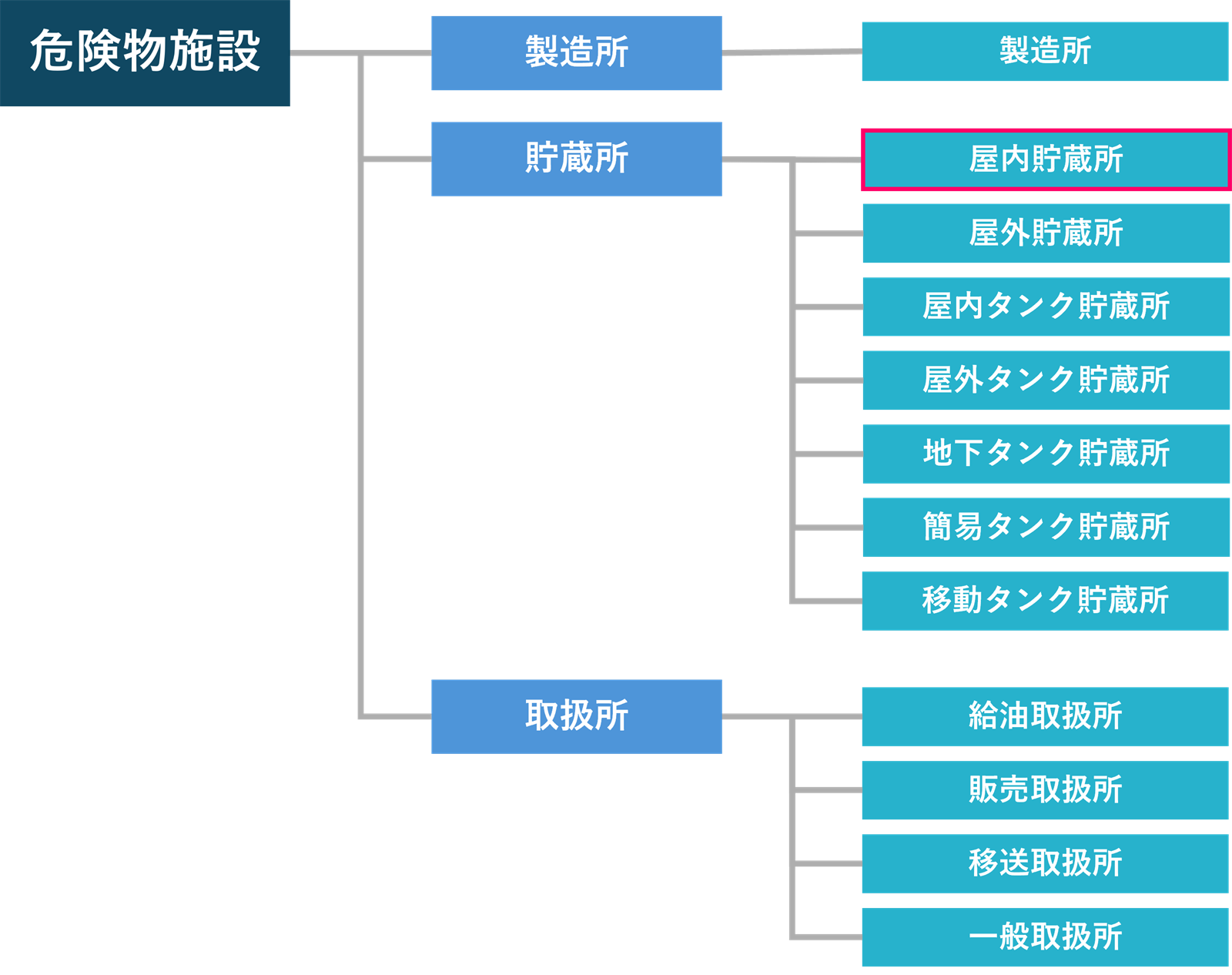

危険物施設とは?

危険物施設とは、「指定数量以上の危険物を製造・貯蔵・取り扱いなどする建物」のことを指しており、建物の構造や設備などの安全基準が定められています。危険物施設は、危険物の取り扱いの用途により、大きく次の3つの種類に分類されます。

危険物製造所

危険物の製造を目的とした施設です。石油精製工場などが該当します。多量の危険物を取り扱うことを前提としているので、施設の構造や設備、配管などの基準が厳格に定められています。

危険物貯蔵所

危険物の貯蔵を目的とした施設です。石油タンクのほか、タンクローリーなどの輸送車両も該当します。

危険物取扱所

危険物を製造せず、給油、販売などの取り扱いを行う施設です。ガソリンスタンドやパイプラインが該当します。

さらにこれらの危険物施設は次のように細かい分類がされています。

一般に言われる「危険物倉庫」では、リチウムイオン蓄電池の倉庫内保管などが想定されますが、これは「屋内貯蔵所」に該当することが多いでしょう。

屋内貯蔵所が受ける規制

これらの危険物施設にはどのような基準が定められているのでしょうか?ここでは、屋内貯蔵所において設けられている基準のうち、代表的なものを紹介します。

貯蔵所の大きさの基準

貯蔵所の床面積は1,000m2以下で、1階建て、かつ軒高が6m未満でなければなりません。

建築構造・設備の基準

屋内貯蔵所に指定された建築物の壁や柱、床は耐火構造、かつ、はりは不燃材でなければなりません。延焼の恐れのある外壁には出入り口以外の開口部を設置してはいけません。屋根は不燃性の軽量の金属を使い、天井の設置は認められません。また、床は危険物が浸透しない構造にし、流出した危険物の拡大を防ぐため床面を傾斜させたうえで、危険物を回収できるような貯留設備を設けなければなりません。その他、採光・照明設備、換気・排出設備などの設置が必要になります。

保有空地の基準

保有空地とは、火災が発生した場合に周囲にある建物や木々などへの延焼を避ける目的で設けられる空地のことです。どのくらいの空地を設ける必要があるかは、建物の構造や指定数量の倍数に応じて変わります。また、複数の屋内貯蔵所を隣接して設置する場合は、空地の幅を減ずる事ができます。

指定数量の倍数による空地の幅の違い

| 指定数量の倍数 | 空地の幅 | |

|---|---|---|

| 当該建築物の壁・柱・床が耐火構造である場合 | 左欄に掲げる以外の場合 | |

| 5以下 | ー | 0.5m以上 |

| 5を超え10以下 | 1m以上 | 1.5m以上 |

| 10を超え20以下 | 2m以上 | 3m以上 |

| 20を超え50以下 | 3m以上 | 5m以上 |

| 50を超え200以下 | 5m以上 | 10m以上 |

| 200を超える | 10m以上 | 15m以上 |

まとめ

- 指定数量以上のリチウムイオン蓄電池を貯蔵・取り扱う施設は、危険物施設に該当する

- 危険物施設に該当する場合、貯蔵所の大きさや倉庫の構造、設備、保有空地などの様々な基準に適合する必要がある

リチウムイオン蓄電池を取り巻く法規制の変化

このように、リチウムイオン蓄電池の貯蔵や取り扱いには、さまざまな法規制や基準をクリアする必要があります。しかし、近年の需要増加により、現行の法規制では対応が難しくなってきています。その背景には、政府が2020年10月に「2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする」カーボンニュートラルを宣言したこともあるでしょう。「地域脱炭素ロードマップ」では、蓄電池の活用が重要な施策として位置づけられています。中でもリチウムイオン蓄電池は小型軽量、かつ高出力を実現することができ、EV車やHV車を中心に需要が拡大しています。

こうした背景から、リチウムイオン蓄電池業界では規制緩和を求める声が高まっていました。これを受け、政府は規制を見直し、需要の増加に対応しようとしています。

具体的には、2023年に総務省消防庁によって「リチウムイオン蓄電池に係る火災予防上の安全対策に関する検討会」が発足され、現行法の調査・検証、見直し案などの検討を実施しています。

耐火性収納箱等を用いた場合の指定数量合算の考え方

これまで解説してきたように、指定数量を超える危険物の貯蔵・取り扱いは危険物施設で行う必要がありました。この指定数量の考え方について、2024年7月に規制緩和が実施されています。

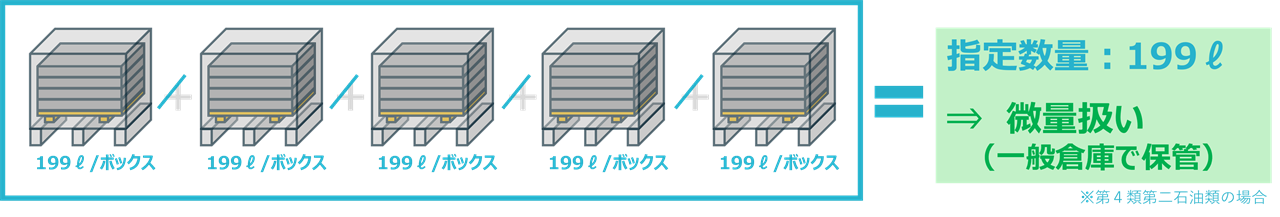

消防危第303号の内容によると、「耐火性収納箱等」と認められる容器や筐体内にリチウムイオン蓄電池を収納した場合については、指定数量を合算しなくて良いとされました。耐火性収納箱等は、耐火性、強度、構造、表示などの基準を満たし、定められた試験をクリアすることで認定される容器や筐体の事を指します。今回の規制緩和では、この耐火性収納箱等の定義も明確に定められました。

耐火性収納箱等を用いない場合

耐火性収納箱等を用いた場合

つまり、単体の耐火性収納箱等に含まれるリチウムイオン蓄電池の電解液量が指定数量未満であれば、消防法による貯蔵・取り扱いの規制は受けなくなります。今まで危険物倉庫での貯蔵や取り扱いをしていた企業にとっては、一般倉庫での運用も検討できるようになりますので、大きなメリットと言えるでしょう。

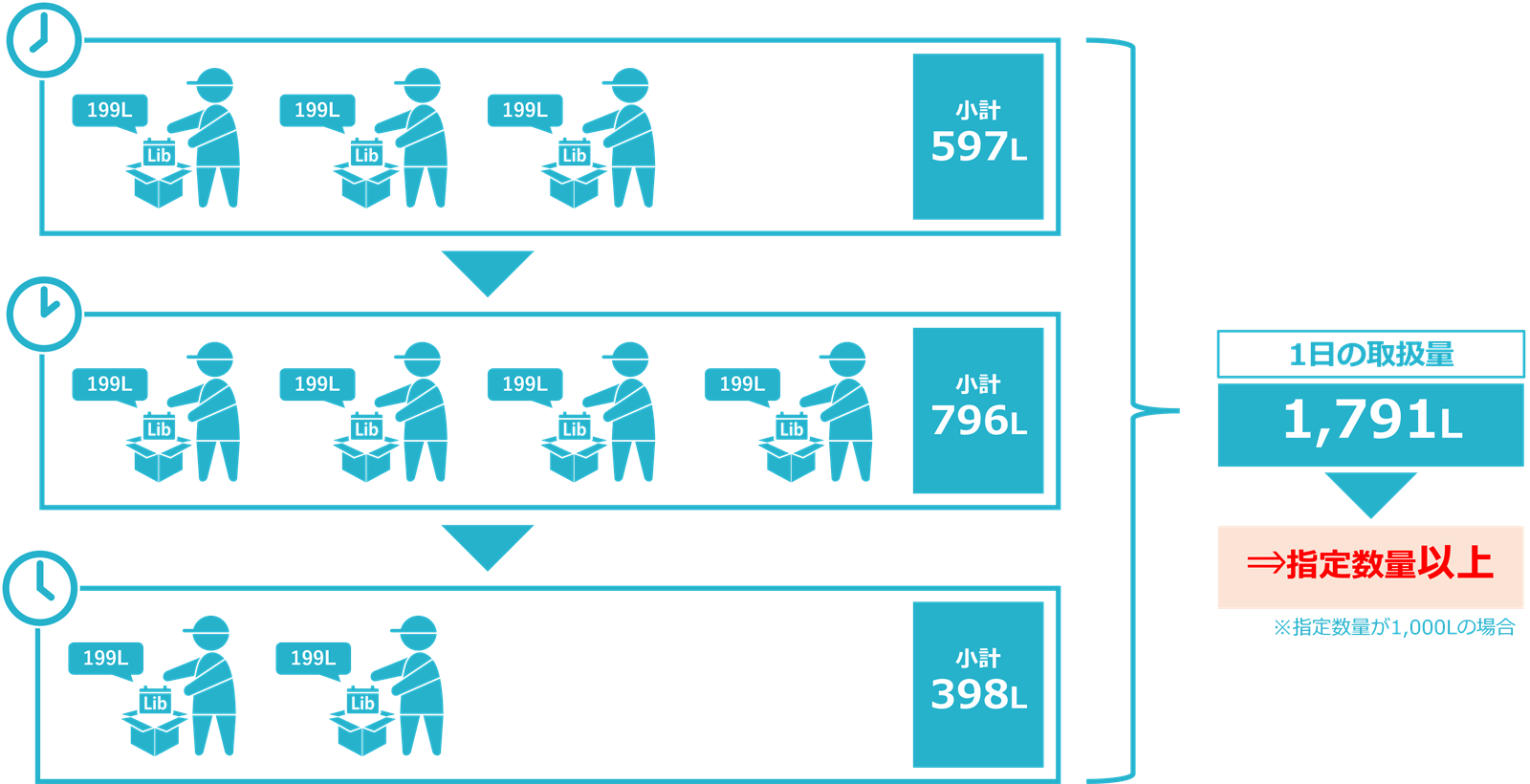

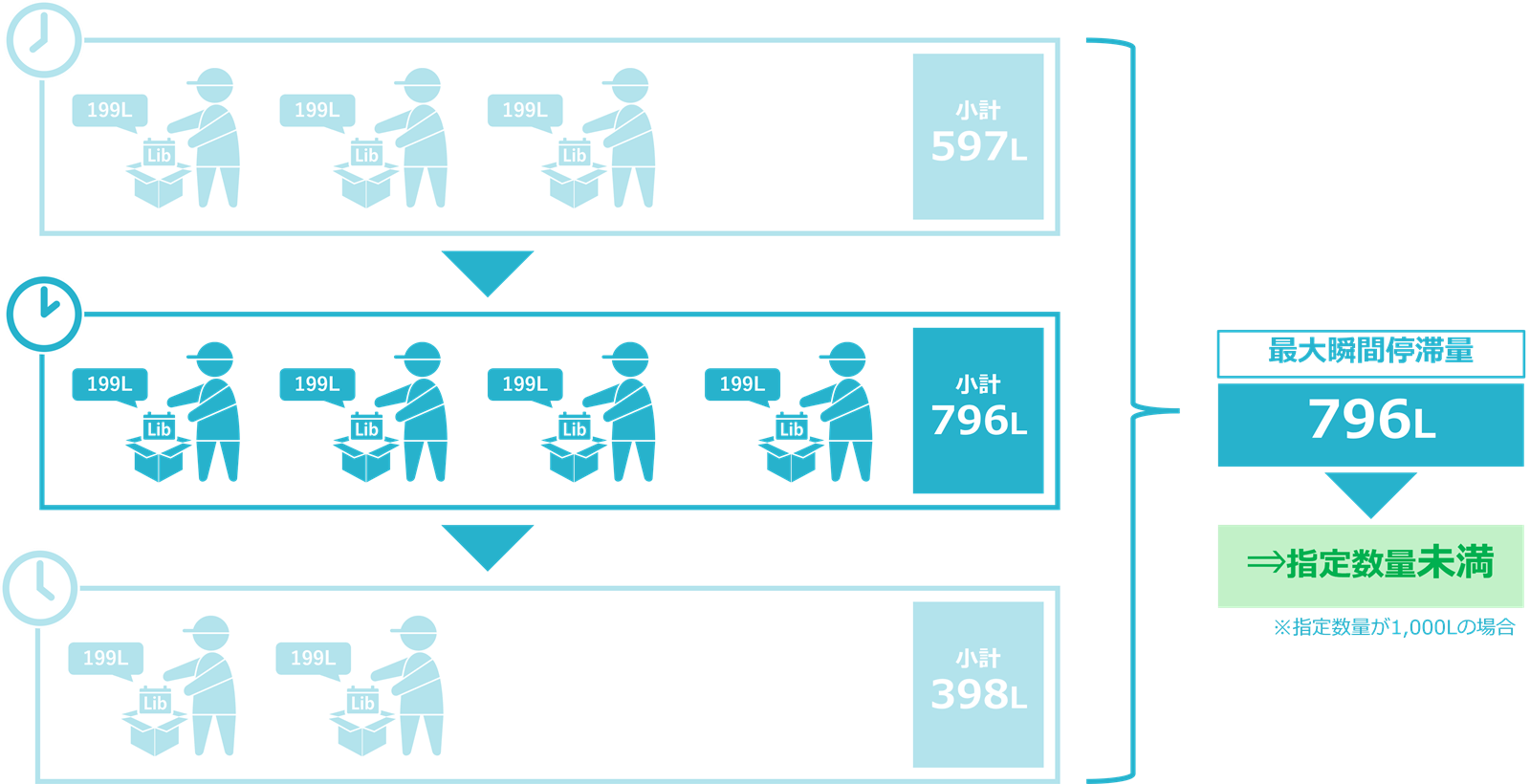

耐火性収納箱を用いた荷さばきの考え方

耐火性収納箱内に危険物が収納されている場合だけでなく、一時的に耐火性収納箱から取り出した場合の指定数量についても2024年12月に規制緩和が加えられています。以前の基準では指定数量は1日の取扱量を元に算定することになっていました。例えば、以前の基準を元に指定数量を算定した場合、耐火性収納箱を利用したとしても、荷さばきなどで一時的にリチウムイオン蓄電池を取り出した時点でその電解液量に応じた指定数量が合算されてしまいました。今回の規制緩和では、「取り扱う危険物の数量は、仮置きする蓄電池の瞬間最大停滞量をもって算定する」としています。これにより、例えば搬入されたリチウムイオン蓄電池を耐火性収納箱へ仕分けするといった作業においても規制が緩和されることになり、運用の柔軟性が増しています。

規制緩和前の指定数量の合算方法

規制緩和後の指定数量の合算方法

※最大瞬間停滞量が指定数量以下であっても、指定数量の1/5以上の場合は少量危険物扱いとなり、各市町村の条例による規制を受ける可能性があります。詳しくは所轄の消防署などへご確認ください。

※最大瞬間停滞量が指定数量以下であっても、指定数量の1/5以上の場合は少量危険物扱いとなり、各市町村の条例による規制を受ける可能性があります。詳しくは所轄の消防署などへご確認ください。

耐火性収納箱の基準に適合した「Lib-BOX」

このように、近年の規制緩和により耐火性収納箱を用いることでリチウムイオン蓄電池の貯蔵や取り扱いがより柔軟かつ効率的にできることを見てきました。しかし、耐火性収納箱と認められるには様々な厳しい要件を満たす必要があるため、既存の収納容器をそのまま耐火性収納箱として運用することは難しいでしょう。

親和パッケージでは日本有数の物流容器設計・製造メーカーとしていち早く耐火性収納箱の開発に取り組んできました。「Lib-BOX」は危険物保安技術協会(KHK)より、日本で初めてリチウムイオン蓄電池用耐火性収納箱としてKHKマークを取得しています。消防法の定める耐火性収納箱の基準に適合していると認定されたことで、これまで以上に短い期間で運用を開始することが可能です。この機会にぜひ「Lib-BOX」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。紹介資料は以下のバナーよりダウンロード可能です!

まとめ

リチウムイオン蓄電池は、火災リスクを伴う特性上、消防法により「危険物」と位置づけられ、貯蔵や取り扱いに関する法規制が厳格に定められています。

しかし、近年のカーボンニュートラル政策の推進もあり、リチウムイオン蓄電池の利用が拡大しています。急増する需要に対応するため、日本においても規制緩和の動きが加速してきています。2024年7月の規制緩和では、耐火性収納箱等を用いた場合、指定数量の合算対象外とすることで一般倉庫での貯蔵が可能になりました。また、2024年12月には、荷さばき時の規制を緩和し、瞬間最大停滞量を基準に指定数量を算定することが認められました。

これらの緩和により、リチウムイオン蓄電池の管理はより柔軟になり、企業の運用負担が軽減されることが期待されます。一方で、火災予防対策は依然として重要であり、適切な対応が求められることに変わりはありません。今後も規制の動向を注視しながら、安全と効率性のバランスを取ることが必要となるでしょう。

この記事をご覧の方へおすすめの資料

リチウムイオン蓄電池 貯蔵・耐火性収納箱『Lib-BOX』

危険物倉庫不要でリチウムイオン蓄電池を保管できる!『Lib-BOX』の資料です

- Lib-BOXの特徴

- お使いいただくメリット

- 仕様詳細