個別最適に陥らない!物流コスト削減の考え方と施策4選

物流業界において、物流コストの削減はいつの時代も避けて通れない課題です。とはいえ、資材費や運賃といった一部の費用だけを削る方法では、かえって他の工程に負荷がかかり、総コストが増えてしまうケースも少なくありません。

本記事では、まず物流コストの定義や主な内訳を整理したうえで、総物流コストに着目して最適化する視点の重要性を解説します。また、実務で活用できる試算方法や、積載率・回転率・作業効率といった改善ポイントに直結する施策についても詳しくご紹介します。

資材の標準化やリターナブル容器の活用、オペレーションの最適化、管理ツールによる見える化など、現場で即実践できる具体的なアプローチを通じて、物流コスト削減を着実に推進するためのヒントをお届けしますので、ぜひ最後まで御覧ください。

目次

物流コストとは?

物流コストとは、輸送・保管・梱包・荷役・情報管理など、物流に関連して発生する様々な費用を指します。近年の燃料費上昇や人手不足を背景とする物流24年問題など、目に見えやすい部分での物流コスト上昇が多く取り沙汰されますが、 重要なのは、個別の物流コスト毎に効率化を考えるのではなく、物流プロセス全体を捉える“総物流コスト”の視点です。

実際、ある施策で資材費は削減できたものの、積載率が下がって輸送効率が悪化し、結果的に総物流コストが増えたというケースもあります。逆に、リターナブル容器の導入は一見コスト増に見えても、資材廃棄費や破損率の低下を加味すると、全体ではプラスに転じることも。

だからこそ、物流コストは“部分最適”ではなく“全体最適”で考えることが大切なのです。

物流コストの内訳

物流コストを削減するには、総物流コストに着目することが重要だということをお伝えしましたが、そのためにはまず「どこにコストがかかっているのか」を正しく把握する必要があります。ここでは代表的な物流コストを分解して見ていきましょう。主要な物流コストは次の表のように分類できます。

| 包装費/荷姿転換費 | 包装資材や容器の投資、人件費、倉庫費、作業外注費など。見落としやすいが積み上がりやすい領域です。 |

|---|---|

| 国内輸送費 | トラック・鉄道などの契約料率に加え、積載率や回転率が大きく影響します。 |

| 出荷センター費 | 包装・積込作業、バニング、倉庫設備償却などが該当します。 |

| 港湾・通関費 | ドレージ、通関、CYチャージ、船積費など。契約条件(インコタームズ)によって発生タイミングが異なるため注意が必要です。 |

| 海上輸送・現地陸送費 | FCL/LCLの選択や充填率により変動幅が大きいポイントです。 |

| 工場内物流費 | 供給作業、荷姿転換、容器折畳、在庫管理など、実は“見えないコスト”が集中する部分です。 |

まずはこれらの物流コストについて個別に把握していくのが物流コスト改善の第一歩になります。その際のポイントとしては、それぞれの物流コストは1コンテナあたりの料率や作業時間あたりの能率など、原単位ごとに集計しておくことです。このようなまとめ方をすることで、各パラメータを調整しながら実際の物流コストをシミュレーションすることが可能になります。

ただし、これらの費用を全て正確に調査し、反映するのはかなり困難ですので、政府や業界団体などが公表している統計値や自社の事例などを基に推定値を置く場合もあります。

作成にはある程度の労力がかかりますが、一度こうした調査をしておけば、今後別の物流改善検討を実施する際にもコスト感の見積もりの再現性が高まりますので、是非作成しておくことをおすすめします。

物流コスト試算の事例

物流コスト削減は、経験や勘で進めるのではなく、再現性ある試算がカギです。

ここでは近年検討に上ること増えている、「リターナブル容器の導入」をテーマとして見てみます。

リターナブル容器とは、使用した後に回収し再び利用する容器のことで、長期的なコストメリットや持続可能性の観点で注目されています。しかし、リターナブル容器の導入は、使い捨てであるワンウェイ容器とは全く異なる運用になるので、物流コスト算定が難しい施策の一つです。

ここでは、ワンウェイ容器との比較によって、リターナブル容器の採算性を見極める試算方法を、実務に即した流れでご紹介します。

Step 1|「物流コストの構造」を理解する

まず、リターナブル容器とワンウェイ容器で発生するコストの構造を比較します。代表的な違いは以下の通りです。

| ワンウェイ容器 | リターナブル容器 | |

|---|---|---|

| 初期費用 | 安い(都度購入) | 高い |

| 廃材処理費 | 発生する | ほぼ発生しない |

| 容器返却費 | なし | 発生する |

| 総コスト傾向 | 少量・単発であれば安い | 一定のボリュームがあれば削減効果あり |

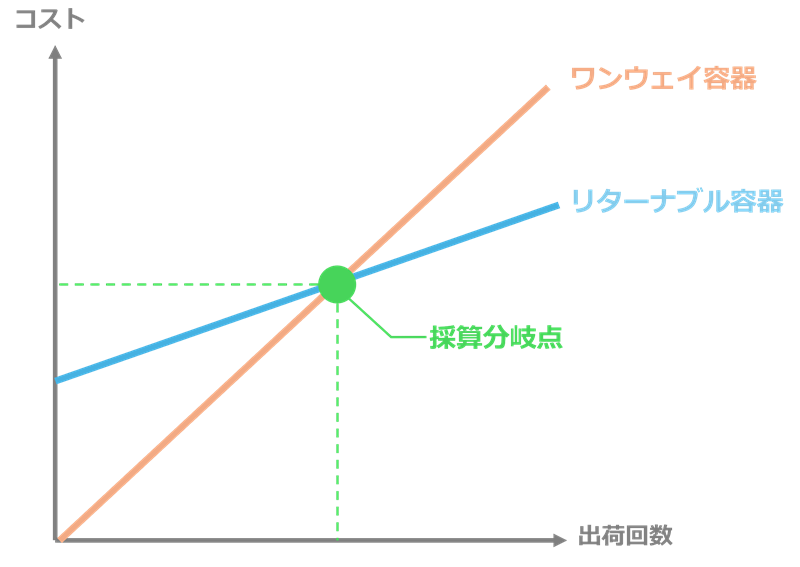

このように、リターナブル容器はある一定の輸送ニーズがコンスタントに続く場合では効果を発揮するものの、単発の輸送であればむしろワンウェイ容器の方が物流コスト上ではメリットがあるということがわかります。

まずは施策毎にどのようなコスト構造であるかを理解することで、改善したい物流プロセスに対してどのようなアプローチが向いていそうか、という大まかなあたりをつけることが可能です。

大体の方向性が掴めたところで、次のステップでは具体的な物流コストを算出していきましょう。

Step 2|「単位あたり物流コスト」をシミュレーションする

導入の判断材料として最もわかりやすい方法の一つが、単位あたりの物流コストで比較することです。基準となる単位は1個あたり、1立米あたり、1コンテナあたりなどがよく採用されます。

具体的には、以下のような式で総物流コストを構成する変数を洗い出します。

ワンウェイ容器のコスト

リターナブル容器のコスト

この2式をグラフにして交点を求めれば、「出荷◯回以上で採算が取れる」という判断基準、すなわち採算分岐点が見えてきます。

なお、これらのパラメータのうち、特にインパクトが大きいのがbに含まれる初期投資、すなわち容器本体の購入費です。この金額については以下のような式で算定することができます。

このように、容器運用のコストは複数の要因が掛け合わさって算出されます。各条件の影響度を整理しておくことで、前提が変化した際の物流コスト構造の変化を捉えやすくなり、より柔軟な判断が可能になります。

Step 3|「感度分析」で前提がズレたときに備える

実際の運用では、想定通りに回転しなかったり、破損率が想定より高くなったりすることもあります。そこで、主要なパラメータ(例:回収率・回転率・返送費)を±5~10%の範囲で変動させた“感度分析”を行っておくと安心です。

特に、次のような変化には注意しましょう:

- 長期休暇によるリードタイム延長

- 回収漏れ・紛失による容器不足

- 返却コストの上昇(帰り便減少・為替変動)

- 購入時期と運用開始のズレ

感度分析を行うことで、主要なパラメータの変動が総コストに与える影響を事前に見極められます。特に、影響度の高い要素をあらかじめ特定しておけば、想定外のコスト増が発生した場合でも優先順位を明確にして対策を講じやすくなります。

また、実運用では、需要の振れやリードタイムの延長などに備えて、年間平均より多めの容器を投入する判断がとられることも多いです。これは不足時の混乱を防ぐ一方で、過剰な在庫によってコスト削減効果を損なうリスクも伴います。

つまり、冗長性を確保することで得られる安定性と、コスト低減を追求する効率性の間には常にトレードオフが存在することを認識し、そのバランスを取る視点が重要になります。

物流コスト削減施策の事例

物流コストを全体最適で改善していくには、サプライチェーン全体を通じてムダを減らす設計が必要です。ここでは、総物流コストの視点で効果が出やすい、代表的な施策を5つご紹介します。

資材の標準化

資材のサイズや仕様を標準化することで、積載率や保管効率が向上し、余剰スペースや手戻り作業が減ります。パレット規格に合わせた寸法にすることで、段積みの安定性も高まり、作業生産性や安全性にもつながります。

親和パッケージでは、コンテナの寸法に合わせた「モジュールサイズのスチール容器」をラインナップしており、積載効率の改善に貢献します。

容器見直しで積載率向上!スチコンの詳細はこちら→ 親和パッケージ株式会社 | ワンウェイ スチール容器

リターナブル化の推進

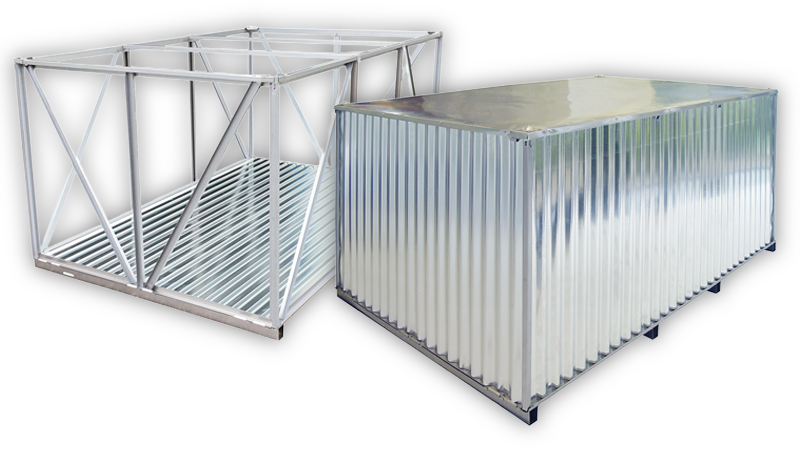

使い切り容器からリターナブル容器に切り替えることで、資材の購入・廃却コストの削減や、積載率の改善が期待できます。加えて、頑丈な容器は破損や荷崩れのリスクも減らせるため、製品品質の安定にもつながります。

ただし、返送費・回収スキーム・破損率・在庫数といった前提条件を踏まえた設計が必要です。親和パッケージでは、折り畳みやネスティングが可能なスチール製容器をご用意しており、返送時の容積を抑えることで回収コストを低減できます。

リターナブル化で物流コスト削減!リターナブル容器の詳細はこちら→ 親和パッケージ株式会社 | リターナブル スチール容器

オペレーションの効率化

物流現場では、「1回持ち替える」「1工程挟む」といった作業が積もることで、時間とコストのロスになります。たとえば、倉庫におけるクロスドック運用を採用することで、保管やピッキング工程を短縮できます。

また、段積みルールや荷姿転換工程の標準化、用途に合わせた治具設計により、不要な工程を削減することも可能です。親和パッケージでは、フォークリフト・天吊り・段積み対応など、搬送方式に応じた容器設計も承っています。

管理ツールの導入

物流業務が複雑化する中で、勘と経験だけに頼る意思決定は限界があります。WMS(倉庫管理)やTMS(輸配送管理)を導入し、物流情報を一元化・標準化することで、拠点間での在庫状況や出荷情報、輸送便の可視化が可能になります。

まとめ

“総物流コスト”を、全体最適を見据えた施策判断の指針に

物流コストの改善は、一部の費目を削るだけでは本質的な成果に結びつきません。大切なのは、物流総コストで見る視点と、コストの前提条件を揃えて、施策を再現性ある形で試算・検証していく仕組みです。

本記事で紹介したような、資材の標準化やリターナブル化、積載効率の改善、オペレーションの見直し、情報管理の強化といった施策は、すべて“総物流コスト”の視点から効果が測れるものばかりです。

まずは、現状のコスト構造を可視化することからスタートし、改善の仮説を立て、感度をもって比較・検証する。このプロセスを一つずつ積み重ねることが、持続的な物流改善の道を開いていきます。

親和パッケージでは、物流改善に役立つ資材や仕組みをご提案するだけでなく、その効果検証までご支援できます。ぜひ貴社の現場にもお役立てください。