木製パレット(木パレ)とは?メリット・デメリットを解説!

物流業界で日々、効率とコストの最適化に頭を悩ませる物流部や購買部のご担当者様は、

「木製パレットは本当に最適なのか?」

「導入にあたってどんな注意点があるのか?」

といった疑問をお持ちではないでしょうか?

そこでこの記事では、資材選定の重要な選択肢の一つである「パレット」について、その中でも特に歴史が長く、今なお多くの現場で活躍している「木製パレット(木パレ)」に焦点を当てて解説します。

物流に携わる皆様が抱えるであろう、木製パレットに関する疑問や懸念を解消するため、そのメリットとデメリットを詳しく解説します。

目次

パレットとは?その役割と重要性

物流現場において、パレットは荷役作業の効率化と安全確保に不可欠な物流資材です。

具体的には、フォークリフトやハンドリフトで荷物をまとめて移動・保管するための台座として機能します。

これにより、手作業では困難な重い荷物や大量の荷物も、迅速かつ安全に移動させることが可能になります。

パレットの主な役割は以下の通りです。

- 作業効率の向上…複数の荷物を一度に運搬できるため、積み下ろしや移動の時間を大幅に短縮します。

- 荷物の保護…地面からの湿気や汚れ、衝撃から荷物を守り、破損のリスクを低減します。

- 保管スペースの有効活用…段積み(多段積み)が可能になることで、倉庫内の空間を効率的に利用できます。

- 作業者の負担軽減…フォークリフトやハンドリフトなどによる機械荷役が可能となることで、重労働を減らし、作業者の安全性を高めます。

このように、パレットは物流コストの削減、リードタイムの短縮、そして安全な作業環境の構築に大きく貢献する、現代物流に欠かせない基盤となっています。

なお、パレットへの荷物の積載率を上げるには?荷崩れなどのトラブルを防げる?といった、パレットの運用面の基礎知識に関しては以下の記事で詳しく解説しています。木製パレットの選定だけでなく、運用方法についても知りたい方は是非こちらも合わせて御覧ください。

木製パレット(木パレ)の歴史と現在の普及状況

木製パレットは、そのシンプルな構造と素材の入手のしやすさから、第二次世界大戦中に軍事物資の効率的な運搬のために開発されたのが始まりとされています。

戦後、民間物流にも普及し、世界中で標準的な物流資材として定着しました。

現在でも、木製パレットは物流現場において最も広く利用されているパレットの種類の一つです。その主な理由は、以下の点が挙げられます。

- コストパフォーマンス

他の素材のパレットと比較して、製造コストが比較的安価です。

- 汎用性

サイズや形状の自由度が高く、様々な荷物や用途に対応できます。

- 修理・加工の容易さ

破損した場合でも、比較的容易に修理や部分的な交換が可能です。

- 環境配慮

適切に管理された森林から伐採された木材を使用することで、リサイクルや再利用の可能性が高いとされています。

木製パレット(木パレ)のメリット

初期導入コストの優位性

木製パレットの最大のメリットの一つは、初期導入コストの低さです。

プラスチックパレットなど他の素材のパレットと比較して、製造にかかる費用が抑えられるため、大量導入が必要な企業にとっては、初期投資を大幅に削減できる可能性があります。

これにより、物流資材への初期投資を抑えつつ、効率的な物流体制を構築することが可能です。

修理・メンテナンスの容易さ

木製パレットは、破損した場合でも比較的簡単に修理できる点が強みです。

部分的な板の交換や釘の打ち直しなどで対応可能なため、パレット全体を買い替える必要が少なく、長期的な運用コストの削減に繋がります。

自社での修理も比較的容易なため、緊急時の対応も迅速に行えます。

リサイクル・再利用の可能性

木製パレットは、不要になった場合でもリサイクルや再利用がしやすい素材です。

チップ化して燃料や資材として再利用したり、修理して中古パレットとして流通させたりすることが可能です。

これは、環境負荷の低減を目指す企業のCSR(企業の社会的責任)活動にも貢献できる要素となります。

耐荷重性と堅牢性

適切な構造と厚みを持った木製パレットは、非常に高い耐荷重性を持ちます。

重い貨物や精密機械など、堅牢性が求められる輸送・保管においても、安定した積載を可能にします。

物流現場での多様なニーズに応えられる堅牢性は、木製パレットが長年選ばれ続けている理由の一つです。

多様なサイズ・形状への対応力

木材は加工が容易なため、標準規格品だけでなく、特定の荷物や保管スペースに合わせたオーダーメイドのパレットを比較的安価に製作できます。

これにより、特殊な形状の製品や大型の製品を扱う企業でも、最適なパレットを導入し、物流効率を最大限に高めることが可能です。

木製パレット(木パレ)のデメリットと対策方法

品質のばらつきと耐久性

木製パレットは、木の種類、乾燥度合い、製造時の品質管理によって、製品ごとの品質にばらつきが生じやすいという側面があります。

天然素材であるがゆえに仕方のない側面ではありますが、耐久性に差が出たり、反りや割れが発生しやすくなったりする可能性がある点には注意が必要です。

対策:余裕を持った製品選定と製品選び

ある程度の品質のばらつきがあること前提とした製品選定が大切です。運用上の最大積載重量をあらかじめ想定し、安全率を考慮した荷重に耐えられる製品を選びましょう。

信頼できるメーカーから、JIS規格などの品質基準を満たした製品を選定することも重要です。

定期的な品質チェックや、使用状況に応じたパレットのローテーションも、耐久性維持に繋がります。

衛生面・検疫の問題

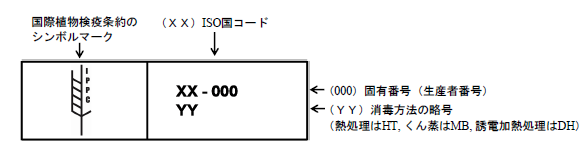

木材は湿気を吸収しやすく、カビや虫が発生するリスクがあります。こういった病害虫の拡散リスクを防ぐため、多くの国では植物検疫に関する国際基準(ISPM15)に基づいた対応を義務付けています。

これらの処理が施されていない木製パレットは、輸出入が制限される場合があるので、事前に把握しておくことが大切です。

対策:熱処理(HT)やIPPCマークの必要性

国際基準(ISPM15)では、国際物流に木製パレットを使用する場合は、必ず熱処理(HT)や臭化メチル消毒(MB)などを施すことを求めています。この規制は、FAO(国際食料農業機構)が制定したもので、現在多くの国でこの規制を適用しています。これらの処理を施したパレットには、その証明として国際植物防疫条約(IPPC)マークが付与されます。国際物流でパレットを扱う場合、このマークが付与されているパレットの使用を検討すべきでしょう。

また、国内輸送においても、食品や医薬品などを扱う場合は、衛生管理の観点から適切な処理が施されたパレットの使用を求められる場合もありますので、合わせて確認しておきましょう。

出典:農林水産省

積載物の破損リスク

木製パレットの表面には、ささくれや釘の突出などが発生する可能性があります。

これらが積載物に引っかかったり、傷つけたりするリスクがあるため、デリケートな製品や高額な製品を扱う際には注意が必要です。

対策:適切な使用方法と品質チェック

パレットを使用する前に、表面の状態を目視で確認し、ささくれや釘の突出がないかチェックすることが重要です。

また、製品を積載する際には、保護シートや緩衝材を使用するなどの対策も有効です。定期的なメンテナンスによって、これらのリスクを低減できます。

保管場所と重量

木製パレットはプラスチックパレットと比較して、自重が重い傾向にあります。

また、屋外での長期保管では、雨風による劣化やカビの発生リスクが高まります。

これらの要因は、保管スペースの確保や、ハンドリング作業の負担増に繋がる可能性があります。

対策:効率的な保管方法の検討

パレットは高温多湿を嫌います。目安として、気温20度以下、湿度80%以下の環境での管理が望ましいです。可能な限り屋根のある場所や倉庫内で保管しましょう。

また、使用しないパレットの縦置きや高積みは安全上の観点から避けるべきです。

軽量化された木製パレットの導入や、使用頻度の低いパレットは外部倉庫の利用も検討すると良いでしょう。

木製パレット(木パレ)選定のポイント

木製パレットはニーズに応じて様々なバリエーションがあり、現場のニーズに最も合致する製品を選定することが重要です。ここでは木製パレットの形状、サイズ、材質に着目してそれぞれの選定のポイントを解説します。

木製パレット(木パレ)の形状

木製パレットには、両面・片面、二方差し・四方差しなど、さまざまな形状があり、搬送機器や荷姿との相性によって最適なタイプが異なります。ここでは、代表的な形状を用途別に紹介します。

単面形パレット

底面にデッキボードがないものは「スキッド」と呼ばれ、厳密にはパレットとは区別されますが、実務上はパレットと同様に扱われる場合もあります。スキッドと一口に言っても、大型梱包に使われる井ゲタ状の頑丈な構造のものから、パレットに近い形状のものまであり、業界や文脈によって指すものが異なる場合があるので注意が必要です。

構造がシンプルなため比較的安価に調達でき、フォークポケットに段差がないことからハンドリフトの爪を挿入しやすいという利点があります。一方で、段積みがしにくく、構造的に強度を確保しづらいという課題もあるため、用途を十分に検討したうえで採用することが重要です。

片面使用形パレット

片面のみが積載面となる二方差しタイプのパレットです。両面使用形よりも安価で軽量ですが、段積み時に不安定になりやすい点には注意が必要です。

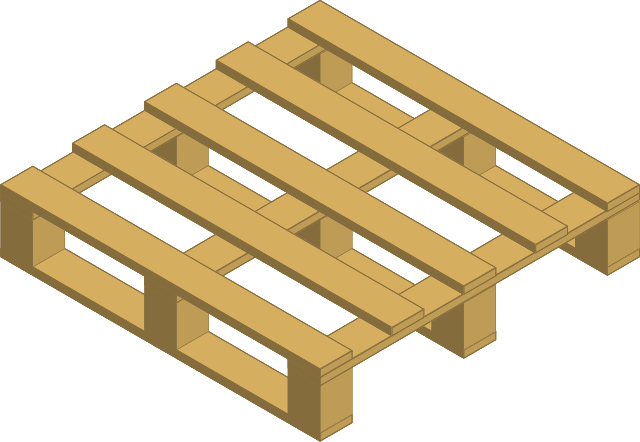

両面使用形パレット

上下両面が積載面となる二方差しタイプのパレットです。高い強度と安定した段積みが可能で、重量物の保管や輸送に適しています。ただし、構造上ハンドリフトの爪を差し込みにくく、手作業での荷扱いには不向きです。

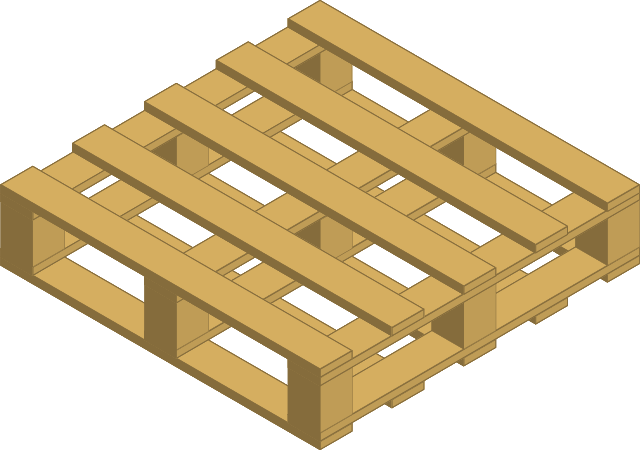

四方差し形パレット

4方向からフォークリフトの爪を差し込める構造で、狭い場所での取り回しや自動倉庫での運用などに優れています。ただし、一般的に四方差しタイプは強度がやや低下する傾向があるため、使用時には耐荷重を確認するようにしましょう。

両面四方差し形パレット

両面仕様かつ四方差しタイプのパレットです。段積みが安定し、フォークの差し込み方向を選ばないため、倉庫内での効率的な運用が可能です。

けたくり抜きパレット

桁部分をくり抜くことで、二方差しパレットの強度を維持しながら四方差しを可能にした構造です。

翼の有無による分類

デッキボードがパレット両端のけたから飛び出ている部分を「翼」といい、この部分にワイヤーを通す事で容易にクレーンによる荷役ができるようになります。ただしフォークハンドリングの際よりクレーンのほうが荷重に対する条件はシビアになりますので、注意が必要です。

木製パレット(木パレ)のサイズ

日本国内では、1100×1100×144mmの「T11型パレット」が一般的であり、「JIS Z 0604」で定められた標準規格となっています。このサイズは倉庫保管やトラック輸送など、幅広い用途で使用されています。ただし、海外では地域ごとに異なる規格が採用されており、国内でも業界や物流経路によってサイズが異なる場合があります。以下に、主要なパレットサイズの規格をまとめます。

| 区分 | 主な使用地域・用途 | 寸法(mm) | 規格名または規格を推進している組織・団体 |

|---|---|---|---|

| 国内 | 日本国内 | 1100 × 1100 | JIS |

| 海外 | ヨーロッパ地域 | 1200 × 1000 1200 × 800 |

鉄道会社など |

| アメリカ・カナダ | 1219 × 1016 | GMA(米国食品製造業協会) | |

| オーストラリア・ニュージーランド | 1165 × 1165 | CHEP社など | |

| 中国 | 1200 × 1000 1200 × 800 |

全国物流標準化技術委員会 |

|

| 韓国 | 1100 × 1100 | 韓国パレットプール、政府 |

このように、日本で標準的なT11型のパレットは国際基準ではメジャーな規格とは言えません。国際輸送のシチュエーションでは、相手国での標準的なパレット規格を把握したうえでどのパレットを採用するか検討しましょう。

木製パレット(木パレ)の材質

使用する木材によって、強度、重量、価格、乾燥状態や含水率のばらつきが異なる場合があります。

例えば杉材やカラマツ、ラジアタパインなどの松材に代表される針葉樹系の木材であれば比較的流通量も多く、安価で調達することが可能です。一方で広葉樹系である南洋材は強度が高く耐久性も良いですが、近年の環境規制の強化により調達が難しくなり、また、加工の難易度も針葉樹系の樹種に比べて上がるため、価格は高くなります。

再利用頻度や輸送距離、衛生・防虫要件(熱処理の要否など)を考慮し、必要な強度とコストのバランスを見極めることが選定のポイントになるでしょう。

まとめ

木製パレットは、初期コストの優位性や修理の容易さ、環境配慮といった多くのメリットを持つ一方で、品質のばらつきや衛生面、重量といったデメリットも存在します。

自社の物流システム全体を俯瞰し、輸送する製品の種類、輸送経路、保管環境、そして環境目標などを総合的に考慮した上で、木製パレットが本当に最適な選択肢であるかを判断することが重要です。

必要に応じて、パレットの専門家や供給業者と密に連携し、最適な資材選定を進めていくことをおすすめします。